Samstagmorgen 10 Uhr, es klingelt an der Tür, das Känguru der werte Herr Nachbar wünscht einen schönen Tag und fragt, ob man sich die Versandkosten für Akkus als Ergänzung des jeweils eigenen Balkonkraftwerks teilen möchte. Sehr zuvorkommend, aber lohnt sich das eigentlich? Nun was soll man machen, nachdem das Wetter ja nun schon ausgewertet ist, wird es ja vielleicht mal wieder Zeit für eine Datenanalyse. Also ran an den Speck. Glücklicherweise ächzt das heimische NAS schon seit Jahresbeginn unter einer minutenscharfen Erfassung von Solar- und Netzstrom, woraus sich auch der eigene Verbrauch ermitteln lässt. Da drängt sich ja gerade zu auf, eine kleine Simulation zu basteln, die das ganze mal mit Akku durchrechnet.

Grundlagen

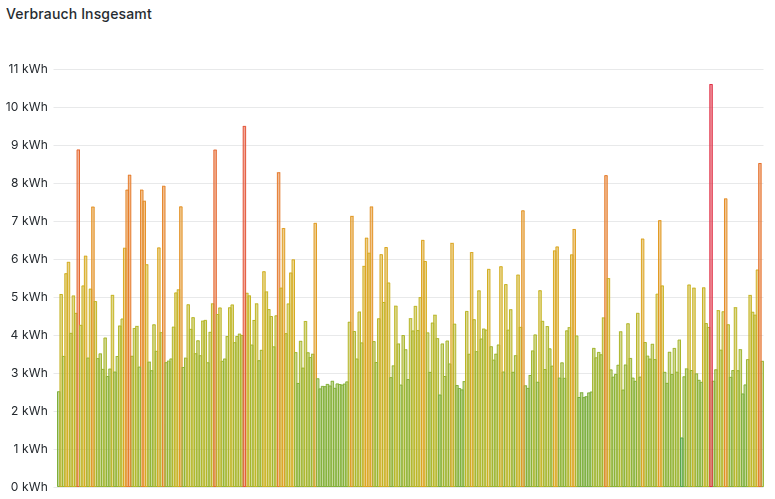

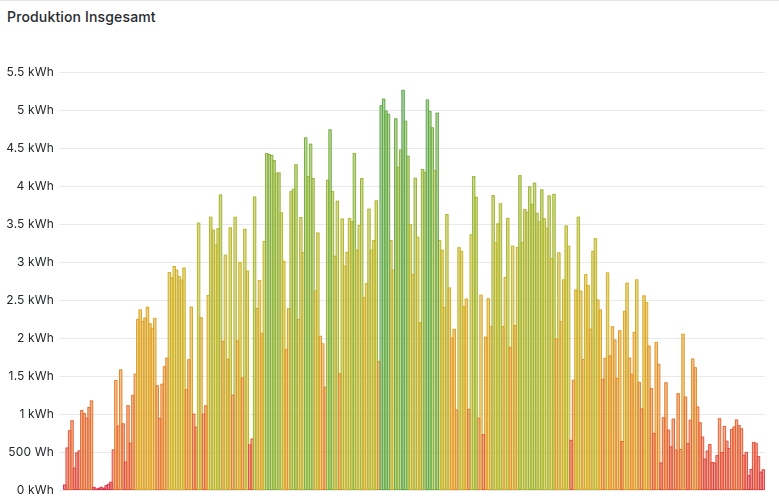

Die Grundlage für die kleine Simulation bildet unser nettes kleines Balkonkraftwerk auf dem Dach mit zwei Elementen, die baulich bedingt nach Westen ausgerichtet sind und morgens leider etwas verschattet werden – am Rest des Tages aber ganz gut ballern. Dazu ein Shelly Pro 3EM im Sicherungskasten und ein kleiner Node-Red-Flow, der beides jede Minute abfragt und die aktuelle Leistung jew. in eine Datenbank schreibt. Im Betrachtungszeitraum 01.02.2025 bis 15.11.2025 ergibt sich damit ein Gesamtstrombedarf von 1.200 kWh, von dem ca. 550 kWh als Netzstrom bezogen werden.

Setzt man nun ca. 37 Cent pro kWh an, ergibt sich damit eine Einsparung von ca. 125 € im Betrachtungszeitraum, womit sich die Solaranlage inkl. Shelly-Klemme in ca. 3 Jahren amortisiert.

Nun ist es natürlich so, dass die Anlage mittags im Sommer gerne 600-800W leistet – der Verbrauch gerade tagsüber aber nur bei 50-90 W Ruheleistung liegt (bzw. 130 – 150 W, wenn der Kompressor vom Kühlschrank läuft). Ein Akku, der die Energie für den Abend aufbewahrt, klingt also nach einer einleuchtenden Idee. Aber lohnt sie sich auch?

Simulationsaufbau

Für den Simulationslauf habe ich mir ein kleines Script geschrieben, das im Minutentakt prüft, ob überschüssige Energie Richtung Netz abgeführt wird und verschiebt diese dann in eine fiktive Batterie. In Zeiten, in denen Netzstrom bezogen wird, wird präferiert Energie aus der Batterie bezogen. Dabei wird nach einer konfigurierbaren (Standard: 1.500W) Maximalleistung der Batterie gekappt – der gute Backofen wird also im Zweifel immer noch Netzstrom ziehen müssen. Zusätzlich habe ich in Simulationsläufen unterschieden, ob die Abgabeleistung der Batterie dynamisch anhand des Verbrauchs reguliert wird oder pauschal auf eine bestimmte Leistung festgelegt wird. Nicht berücksichtigt sind der Wirkungsgrad der Batterie und Verluste durch eine nicht optimale Steuerung der Entladung – d.h. alle folgenden Zahlen zeigen lediglich eine bestmögliche obere Schranke, alle realen Zahlen dürften leicht nach unten abweichen (Der Wirkungsgrad eine Li-Io-Akkus wird in der Literatur mit 90-95% angegeben). Ebenfalls nicht beachtet ist, dass eine Entladung bis 0% nicht möglich ist – da die untere Grenze aber lediglich einen Offset darstellt, lässt sich das einfach in einer Reduktion der Maximalkapazität oder dem Kauf eines etwas größeren Akkus abbilden.

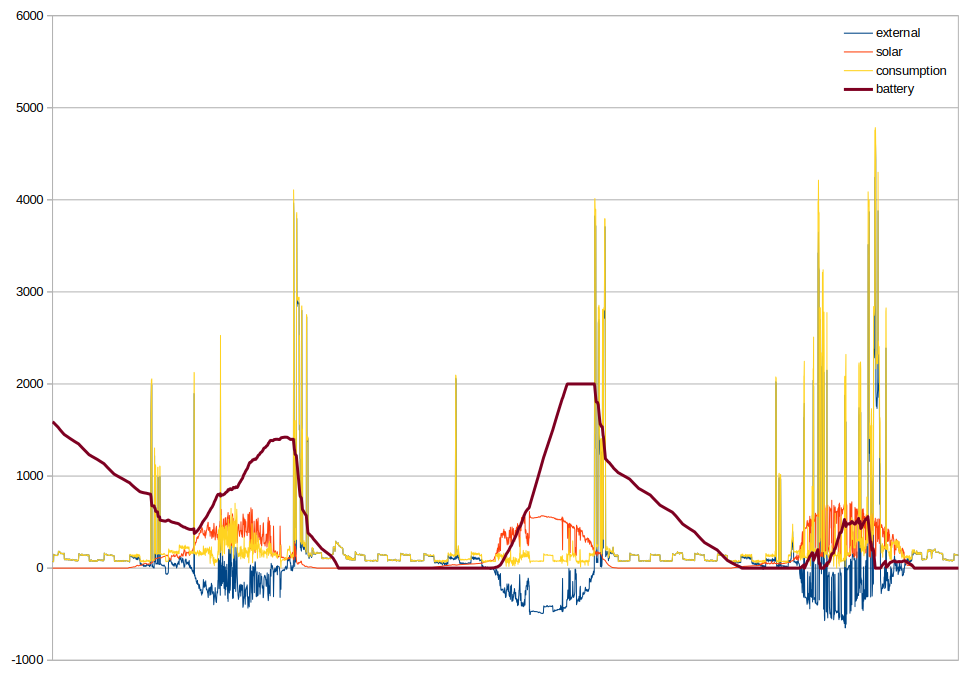

Ein typischer Ablauf dreier aufeinanderfolgender Tage im August sieht daher wie folgt aus:

Schön zu sehen ist dabei die Leistung des Balkonkraftwerks in rot (an Tag 1-3 recht bewölkt, an Tag 2 offenbar durchgehend recht sonnig) und der korrespondierende Bezug von Netzstrom bzw. die Abgabe von Strom Richtung Netz in blau. Gelb dargestellt der tatsächliche Bedarf – gut zu sehen die Spitzen von Wasserkocher, Toaster, Backofen, … (alle Angaben in Watt).

Als dicke Linie nun eingezeichnet der Füllstand des Akkus mit einer Maximalkapazität von 2000 W (rein nutzbare Kapazität ohne Tiefenentladungsreserve). Zu sehen ist dabei, wie tagsüber eine Aufladung bis zur maximalen Kapazität erfolgt und wie nachts langsam wieder entladen wird.

Auswertung

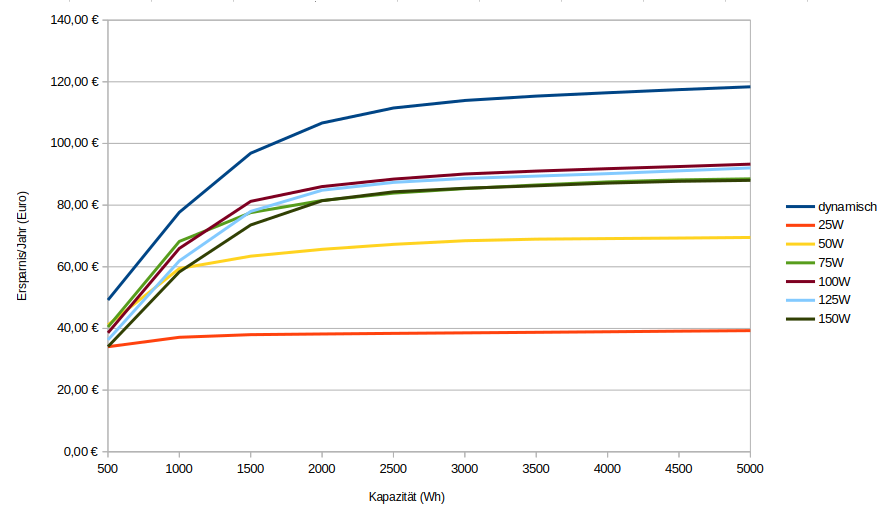

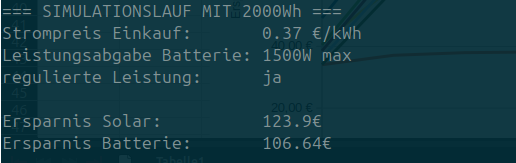

In Summe über alle 409.381 Minuten im Betrachtungszeitraum (leider sind mir zwischendurch zwei Tage abhanden gekommen weil der Wechselrichter aus dem WLAN gefallen ist) lässt sich damit nun das Einsparpotenzial ermitteln (nur berechnet durch nicht zu zahlende Stromkosten, nicht durch etwaige Einspeisevergütung – die es in meinem Fall auch gar nicht gibt). Hierbei ergibt sich in Abhängigkeit von der Nettokapazität des Akkus ein schöner Grenznutzen:

D.h. ab einer Kapazität von ca. 2.500 Wh ergibt sich bei einer dynamischen Abgabeleistung kein effektiver Zusatznutzen mehr, da keine weitere Leistung der Solaranlage zur Verfügung stünde, diese Kapazitäten überhaupt ausreichend zu füllen. Bei 2.000 Wh netto ergibt sich ein bestmögliches Einsparpotenzial von 106 € im Betrachtungszeitraum. Bei einer fixen Abgabeleistung liegt die Einsparung entsprechend tiefer – wenig überraschend ist sie am höchsten, wenn sie ca. dem Grundbedarf der Wohnung entspricht aber niedriger als die dynamische Steuerung, da bei zusätzlichen Bedarfen weiterhin Strom aus dem Netz bezogen werden muss.

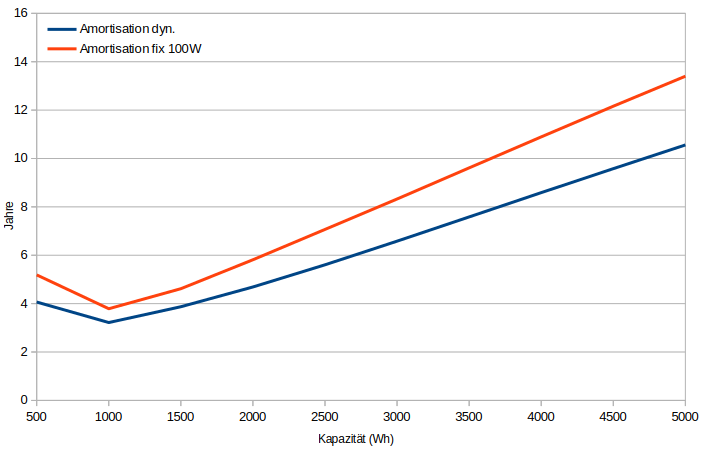

In Abhängigkeit der jeweiligen Speichergröße und ihrer Kosten lässt sich nun abschätzen, nach wie vielen Jahren sich ein Akku also tatsächlich amortisiert. Als Basis für eine Annahme habe ich daher den Akku mit 2.048 Wh für 600€ im Black-Friday-Sales genommen, den mir der liebe Herr Nachbar morgens an der Tür empfahl.

Zu sehen ist also, dass eine Amortisation bestenfalls ab 3-4 Jahren bei einer optimalen Speichergröße von 1000 Wh möglich ist. Nicht berücksichtigt ist dabei die Differenz zw. Nettokapazität und dafür benötigter Bruttokapazität sowie der Wirkungsgrad des Akkus. Die reale Amortisationszeit dürfte daher eher bei 4-5 Jahren liegen.

| Kapazität (W) | dynamisch | 25W | 50W | 75W | 100W | 125W | 150W | Preis | Amortisation dyn. | Amortisation fix 100W |

| 500 | 49,21 € | 34,07 € | 41,16 € | 40,44 € | 38,56 € | 36,28 € | 34,10 € | 200,00 € | 4,1 | 5,2 |

| 1000 | 77,67 € | 37,12 € | 59,43 € | 68,22 € | 65,96 € | 61,92 € | 58,32 € | 250,00 € | 3,2 | 3,8 |

| 1500 | 96,83 € | 37,98 € | 63,44 € | 77,56 € | 81,22 € | 77,95 € | 73,56 € | 375,00 € | 3,9 | 4,6 |

| 2000 | 106,64 € | 38,20 € | 65,66 € | 81,50 € | 86,01 € | 84,83 € | 81,42 € | 500,00 € | 4,7 | 5,8 |

| 2500 | 111,49 € | 38,39 € | 67,27 € | 83,89 € | 88,43 € | 87,37 € | 84,31 € | 625,00 € | 5,6 | 7,1 |

| 3000 | 113,94 € | 38,56 € | 68,44 € | 85,36 € | 90,09 € | 88,65 € | 85,47 € | 750,00 € | 6,6 | 8,3 |

| 3500 | 115,36 € | 38,74 € | 68,95 € | 86,53 € | 91,03 € | 89,41 € | 86,26 € | 875,00 € | 7,6 | 9,6 |

| 4000 | 116,44 € | 38,92 € | 69,14 € | 87,53 € | 91,81 € | 90,20 € | 87,14 € | 1.000,00 € | 8,6 | 10,9 |

| 4500 | 117,45 € | 39,11 € | 69,31 € | 88,17 € | 92,51 € | 91,12 € | 87,72 € | 1.125,00 € | 9,6 | 12,2 |

| 5000 | 118,37 € | 39,29 € | 69,50 € | 88,52 € | 93,28 € | 92,06 € | 88,03 € | 1.250,00 € | 10,6 | 13,4 |

Verifikation

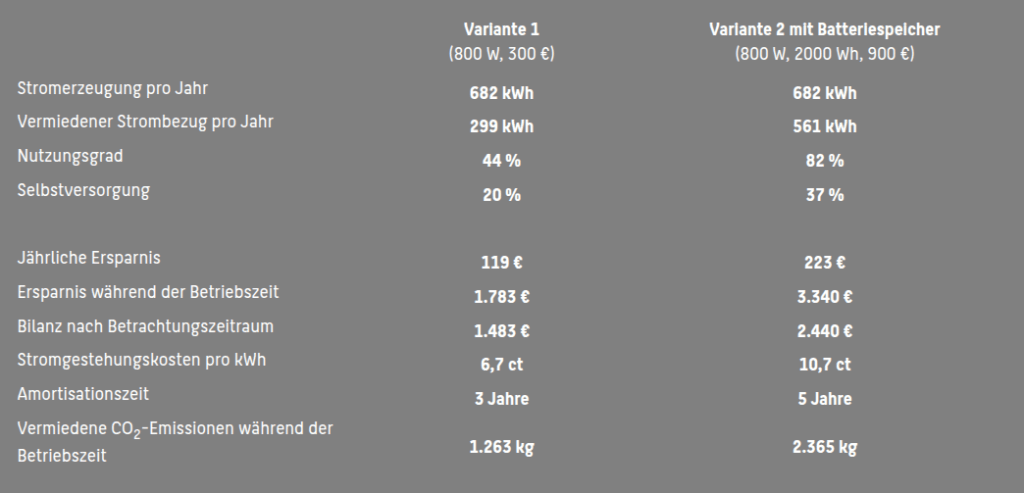

Klingt ja erstmal ganz toll – aber bei jeder Datenanalyse gehört es zum guten Ton, nochmal kritisch gegen das eigene Werk zu treten. Ich habe daher meine eigenen Werte in den „Stecker-Solar-Simulator“ der HTW Berlin gerührt und bin zu überraschend ähnlichen Ergebnissen gekommen:

In meiner eigenen Berechnung komme ich auf ein Ersparnis von ca. 130€ – die HTW auf 119€. Die Stromerzeugung von 680 kWh deckt sich ziemlich genau. Die Amortisationszeit bei 2000 Wh Speicherkapazität berechnet die HTW mit 5 Jahren – meine Simulation kommt ohne Wirkungsgradeinschränkungen bei 2000 Wh auf 4,7 Jahre, was damit am Ende auch bei ca. 5 Jahren liegen dürfte. Nicht betrachtet sind in beiden Fällen etwaige Reparaturen o.ä..

Fazit

Im Ergebnis könnte man jetzt entweder sagen, dass die Simulation erstaunlich akkurat rechnet, oder dass ich mir die Mühe hätte sparen können, weil der Rechner der HWT offenbar zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen kommt. So oder so würde sich eine Anschaffung eines Akkus im Ergebnis erst nach 4-5 Jahren lohnen (und auch nur im Black-Friday-Sales!) – wobei sich die Frage stellt, wie lange dieser dann bei täglicher Ladung und Entladung überhaupt durchhält. Rein finanziell ist die Anschaffung eines Akkus zumindest bei einem Balkonkraftwerk mit lediglich 800 W Spitzenleistung daher eher uninteressant. Anders würde sich das vermutlich bei z.B. 1.600 W Leistung verhalten. Ein anderer Aspekt könnte daher vmtl. deutlich stärker in den Vordergrund rücken: Mit der eigenen Wohnung komplett autark sein zu können wenn das öffentliche Netz ausfällt – aber die Opportunitätskosten dafür sind sehr schwer zu beziffern. Ich werde dem Akku daher vorerst eine Absage erteilen und gespannt zuschauen, wie sich die Verbraucherpreise für Speichertechnologie in den nächsten Jahren so entwickeln wird! 🙂

Ferdi

18. November 2025Super interessanter Post, vielen Dank für die detaillierten Analysen 🤓. Ich hatte mir vor einer Weile für’s Campen einen 1 kWh tragbaren Akku (https://www.ankersolix.com/de/products/a1761-c1000?variant=54665160524125) gekauft und hatte natürlich auch schon den Gedanken, den auch dynamisch nach aktueller PV-Leistung zu laden – mehr als Spielerei, als weil es sich rentiert. Das würde allerdings erfordern, dass ich den Akku zu Automatisierungszwecken steuern kann und leider gibt es von Anker aktuell keine API für die kleinen, tragbaren Powerstations.

Fiete

19. November 2025vielen Dank! 🙂 ja das wäre natürlich super praktisch! Spannend wäre da aber auch, wie viele Ladezyklen der dann so durchhält… 😬